「長痘痘要少吃炸物」、「避免粉刺就要戒糖戒奶」——這些看似簡單的美容建議,其實背後蘊含著一個被忽視的健康線索:腸道與皮膚之間的深層連動關係。已經有許多研究證實,腸道的健康狀態不僅影響消化功能,更透過所謂的 「腸道-皮膚軸」(Gut-skin axis) 影響皮膚的發炎反應、屏障功能與油脂分泌。若要真正改善膚質、回復穩定透亮的狀態,從腸道著手調理,正是「系統性保養」最源頭的起點。

一內一外的守門員:腸道與皮膚其實是「雙胞胎器官」

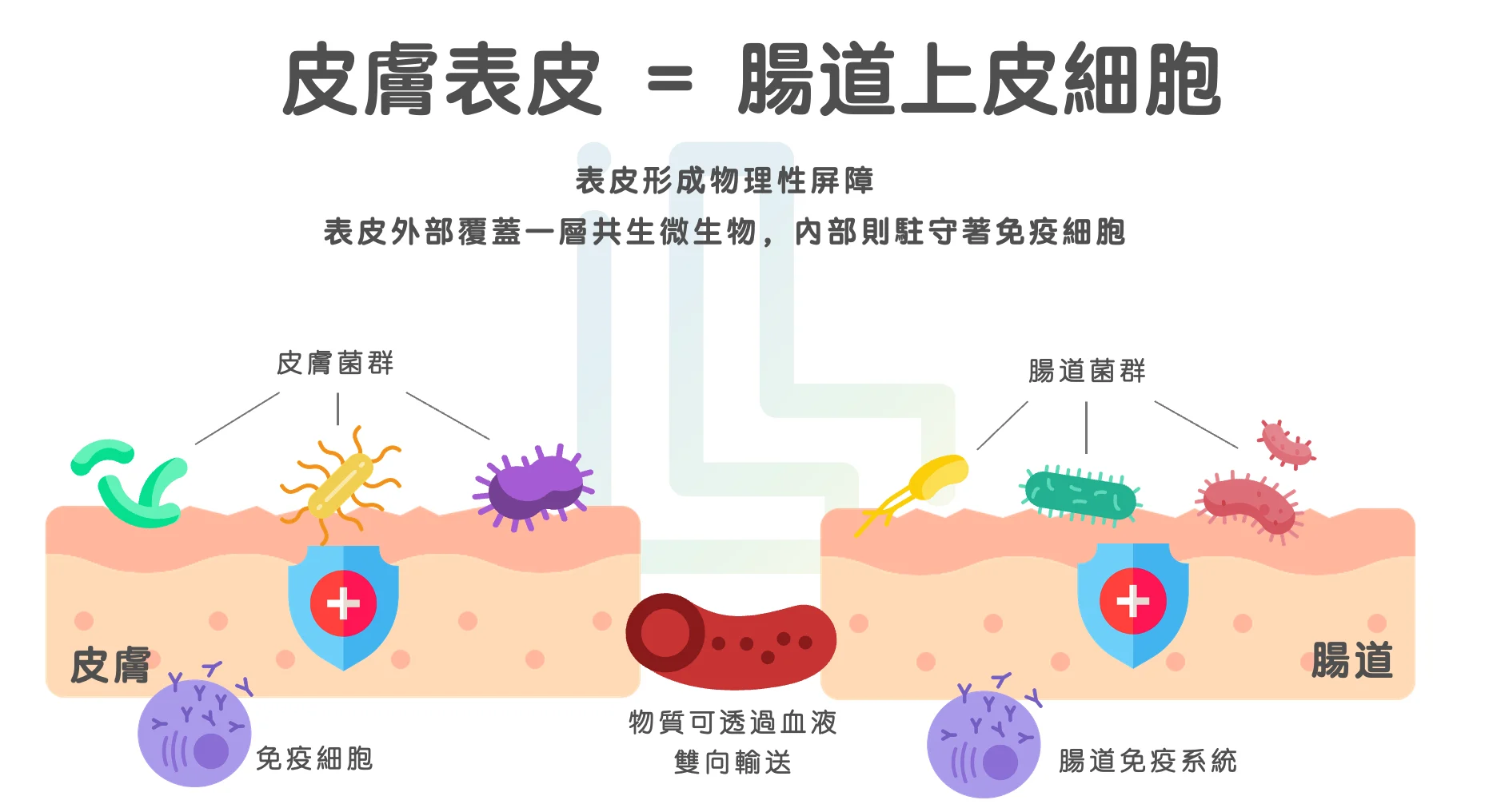

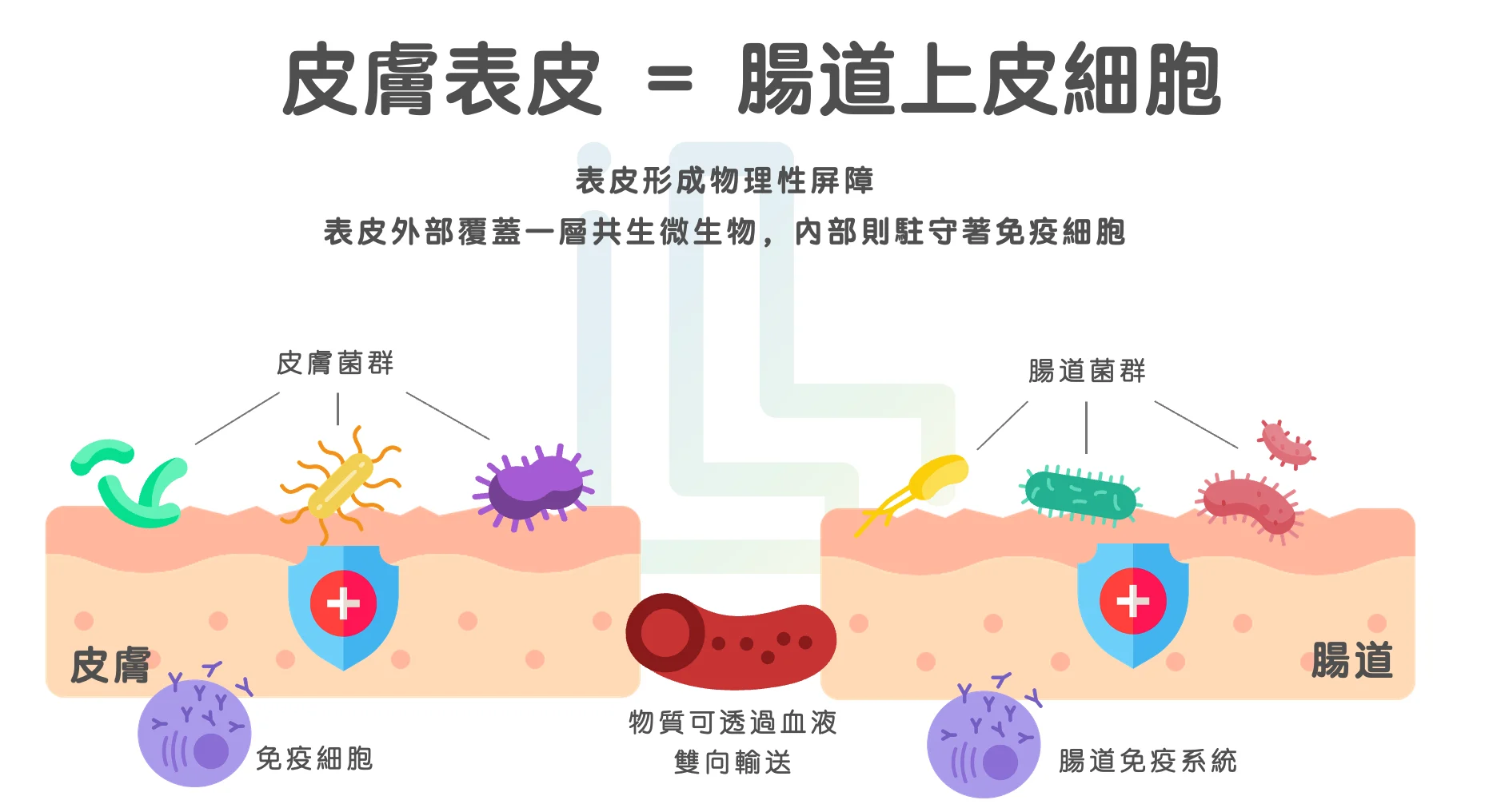

腸道和皮膚是人體兩大重要的接觸器官。在人體裡,腸道與皮膚一個向內、一個向外,卻肩負著相似的任務——它們都是我們與外界之間的屏障系統。皮膚是對外的守門員,第一時間擋下病菌、灰塵與紫外線(還有最近吵很兇的PM2.5);腸道則是體內的過濾站,不僅負責營養吸收,更要防止有害物質進入血液。

這兩個器官的共通點不止於此。皮膚與腸道的內層都布滿了微血管和免疫細胞,彼此之間透過免疫訊號、神經調節與微生物代謝物建立起深層的聯繫。這種互動就被稱為腸道-皮膚軸,不只是器官間的合作,更是一場從內發動,透過微血管和免疫細胞影響全身膚況的協同防禦行動。換句話說,當腸道狀態不佳,肌膚也難以獨善其身。

圖一:腸道與皮膚是結構類似的「屏障器官」,表皮外層覆蓋有微生物,表皮內部則駐守著免疫細胞,可防止物外來的細菌、過敏原入侵。(圖:陳柔安) 一內一外的守門員:腸道與皮膚其實是「雙胞胎器官」

在理想的腸道狀態下,菌群多樣性豐富、好菌與壞菌保持平衡,腸道屏障功能健全,這樣的狀態下,腸道當中的好菌(例如:雙歧桿菌、乳酸菌)會製造出一些具有健康功能的產物(代謝物,也就是後生元),像是:

- 短鏈脂肪酸(Short-chain fatty acids, SCFAs):具有抗發炎、維持免疫功能、促進屏障修復的能力。1

- 吲哚類代謝物(如 Indole-3-propionic acid, IPA):有助於抗氧化、穩定免疫功能。2

在這樣的理想狀態下,不僅腸道健康,不容易出現發炎、脹氣等問題,也能透過腸膚軸來將這些好的代謝物傳送到皮膚,讓皮膚的發炎訊號減少、水分與油脂分泌平衡,整體膚況就會穩定(偶爾吃炸物也不會馬上爆痘)、明亮(氣色自然透亮不暗沉)、細緻(粉刺和毛孔不明顯)。

簡單來說,就是素顏出門也可以 :)

失衡的腸膚軸:內戰爆發,外線也失守

然而,現代人長期處於壓力、飲食精緻化與缺乏纖維的生活型態下,腸道內的微生物生態容易被打亂。當腸道菌群失衡時,壞菌(特別是革蘭氏陰性菌 Gram-negative bacteria)的比例會異常上升。他們之所以壞,是因為它們細胞壁上含有脂多醣(LPS, Lipopolysaccharide),LPS 是一種內毒素(打仗時的敵軍),當其在體內過量累積時,就會啟動一連串的發炎反應。3

當然,人體是有智慧的,所以在正常情況下,LPS 應該被限制在腸道內部,所以發炎反應不會經由血液傳播到人體其他各處;但是當腸道屏障功能受損(沒錯,也是因為前面提到的那些原因),例如緊密連接蛋白(Tight junctions)受到抑制,就可能導致腸道通透性上升(柵門壞掉的概念),也就是所謂的 腸漏症(Leaky gut)。一旦腸道屏障崩壞,就像城門大開一樣,LPS 便能穿越腸壁進入血液,透過覆蓋在腸道中滿滿的微血管傳遞到身體的各個器官,而皮膚就是最顯而易見的呈現出口。4

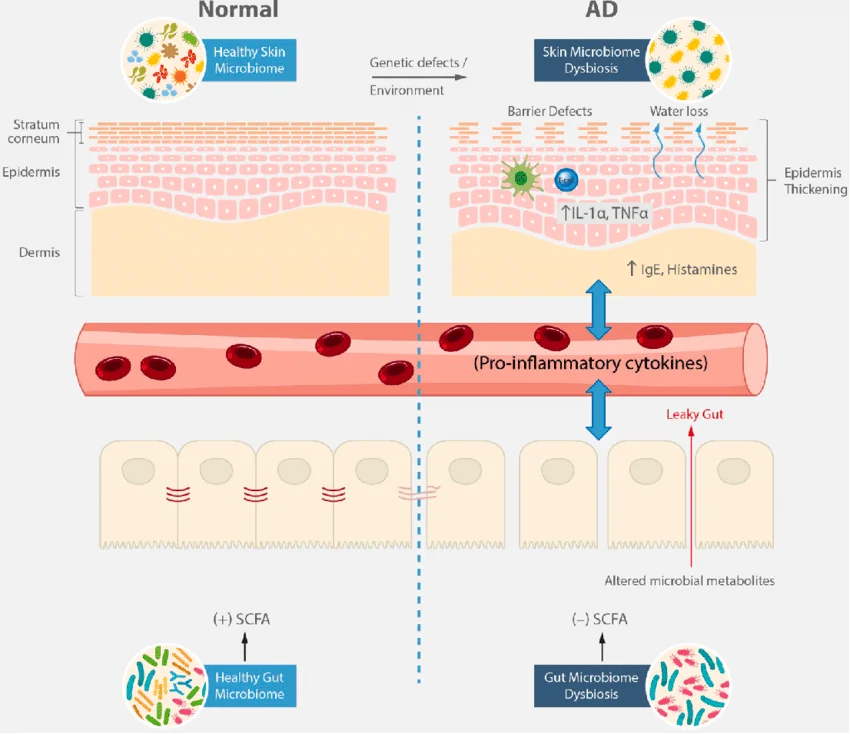

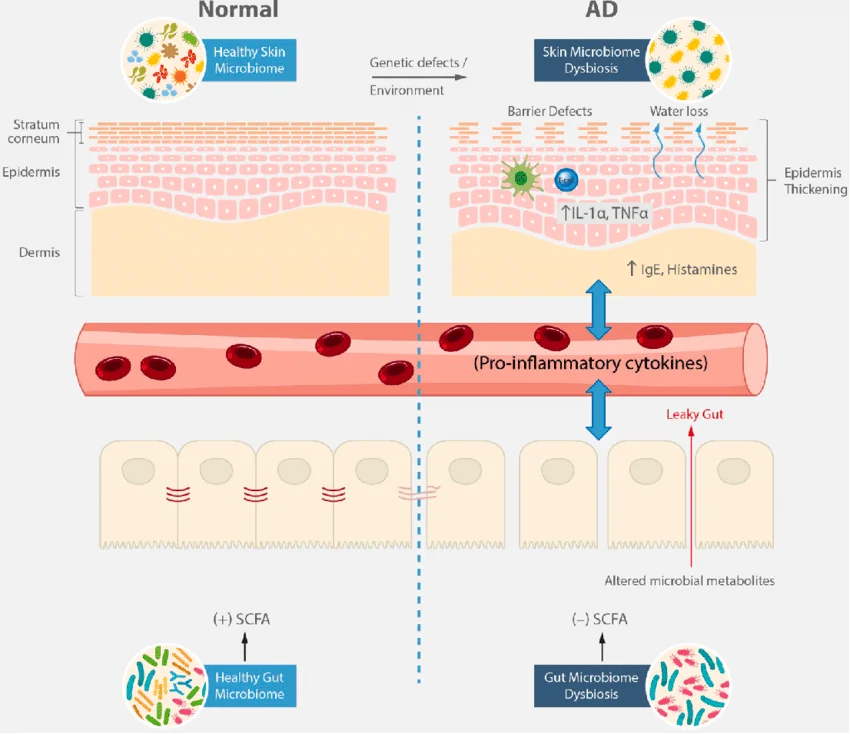

圖二:健康與失衡的腸膚軸。健康狀態(左圖)下,腸道菌產生SCFAs,並維持腸道屏障的穩定性,皮膚也就可以維持健康和穩定;但當腸道菌叢失衡(右圖)時,SCFAs分泌降低、腸道屏障變差,腸道免疫細胞分泌的促發炎性細胞激素(Pro-inflammatory cytokines)就會經由血液運送到皮膚,引起皮膚的發炎、水分流失,進而引起異位性皮膚炎(Atopic dermatitis, AD)。(圖:Lee et al.) 哪些皮膚問題可能是腸道菌叢失衡引起?

- 痤瘡(Acne vulgaris):腸道菌的變化會促發發炎反應,當高糖、高脂和高乳製品的飲食導致腸漏現象時,內毒素進入血液循環,刺激皮脂腺活性,增加皮脂分泌,進而形成痘痘。5

- 異位性皮膚炎(Atopic dermatitis):異位性皮膚炎與腸道免疫系統功能失調高度相關,主要是因為菌叢失衡會降低調節型 T 細胞(Treg)的免疫調節能力,導致身體對過敏原失去耐受性,進一步引發全身性慢性發炎。6

- 慢性敏感肌與乾燥肌:腸道益菌產生的短鏈脂肪酸(SCFAs)對維持皮膚屏障完整性至關重要,除了影響免疫之外,SCFAs還可以提升皮膚角質細胞的健康。若腸道菌無法有效產生SCFAs,則會間接影響皮膚屏障的健康狀態。7

- 皮膚暗沉與老化:腸道菌群失衡會增加自由基釋放,導致慢性低度發炎和氧化壓力,進一步加速膠原蛋白流失和皮膚老化。8

別讓保養只停在表面:打造系統性的美肌策略

了解了腸道與皮膚之間的緊密關聯,是不是也開始重新思考保養的方向了呢?

在下一篇文章中,我們會提供幾個有科學根據的實用方法,幫助你優化腸道環境,從根本養出穩定、健康、透亮的膚況,真正由內而外地散發光彩✨

參考文獻